Accès aux autres opérations

• Orthopédie

- Prothèse de hanche

- Prothèse du genou

- Méniscectomie

- Ostéotomie tibiale

- Instabilité de rotule

- Ligamentoplastie du croisé antérieur

- Ligamentoplastie du croisé postérieur

• Traumatologie

- Fracture du col fémoral

- Fracture du fémur

- Fracture de rotule

- Fracture de jambe

- Fracture du plateau tibial

- Fracture de cheville

- Rupture tendon d'achille

Les fractures de cheville (bi-malléolaires)

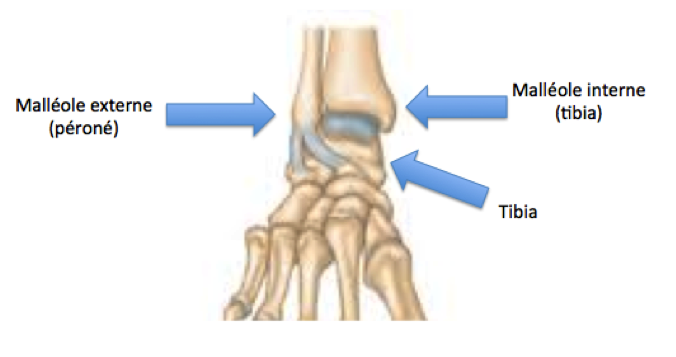

La fracture de cheville survient lors d’une chute ou mouvement de torsion. Elle peut concerner la malléole interne, la malléole externe ou les deux malléoles.

Les signes cliniques sont la douleur importante et le gonflement.

La radiographie confirme le diagnostic clinique.

Anatomie

Selon la localisation, la complexité et le type de fracture la méthode thérapeutique sera différente.

Le traitement orthopédique

L’indication du traitement orthopédique de la fracture de cheville est l’absence de déplacement et la stabilité de la fracture, chez des patients fragiles.

Une immobilisation à type de botte en résine est confectionnée.

L’appui est interdit pendant un mois et demi.

Après consolidation, la botte est ôtée, l’appui est repris progressivement. La rééducation pour retrouver la mobilité de la cheville est débutée.

Risques du choix thérapeutique

• La pseudarthrose (non consolidation)

• Le déplacement secondaire ou cal vicieux, nécessitant une chirurgie secondaire

• La phlébite (caillot dans les veines de la jambe) et ses séquelles : malgré la mise en place systématique d’un traitement anticoagulant, une phlébite peut se constituer. Traitée à temps, la phlébite n’altère en rien les résultats fonctionnels de l’intervention. Elle ne se complique d’une embolie pulmonaire qu’exceptionnellement.

• L’algodystrophie

Le traitement chirurgical

Les interventions se déroulent au bloc

opératoire en salle d’orthopédie dans des

conditions rigoureusement aseptiques.Le patient a bénéficié de la préparation cutanée d'usage en chambre avant d'être conduit au bloc opératoire.

Comme pour la plupart des interventions en chirurgie orthopédique, une antibiothérapie péri opératoire est instituée selon les recommandations de la SFAR (société française d’anesthésie et réanimation)

Le patient est installé sur la table opératoire.

Après la préparation cutanée d’usage au bloc opératoire, les champs stériles sont placés.

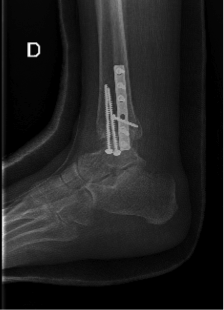

Une fois la réduction de la fracture obtenue sous contrôle radioscopique, le chirurgien pose plusieurs broches en percutané, ou des vis, ou des plaques.

Suites opératoires

Une botte en résine (ou une attelle) est confectionnée pour empêcher les mouvements de la cheville.

L’appui est interdit en post-opératoire pendant un mois et demi.

Un traitement anticoagulant préventif est institué pendant cette période.

Après consolidation, l’immobilisation est ôtée, l’appui est repris. La rééducation pour retrouver la mobilité de la cheville est débutée.

Les risques opératoires :

• La pseudarthrose (non consolidation) ou un déplacement secondaire.

• La phlébite (caillot dans les veines de la jambe) et ses séquelles : malgré la mise en place systématique d’un traitement anticoagulant, une phlébite peut se constituer. Traitée à temps, la phlébite n’altère en rien les résultats fonctionnels de l’intervention. Elle ne se complique d’une embolie pulmonaire qu’exceptionnellement.

• L’hématome : Le traitement anticoagulant, bien qu’impératif, peut parfois favoriser la formation d’un hématome dans la zone opératoire malgré la mise en place de glace. Il se résorbe souvent spontanément et nécessite rarement un geste opératoire complémentaire d’évacuation.

• L’infection : elle peut survenir précocement mais aussi à distance de l’intervention, les blocs opératoires orthopédiques sont ceux qui ont les mesures d’hygiène les plus draconiennes, pour éviter cela.

• La paralysie d’un nerf : pendant l’intervention, un nerf peut être comprimé, la récupération est le plus souvent obtenue mais peut s’avérer longue.

• Des douleurs résiduelles : malgré le succès de l’intervention, le patient manifeste exceptionnellement des douleurs sans qu’on n’en retrouve d’explication.

• Algodystrophie (réaction anormale à la douleur, entrainant une raideur douloureuse, on en guérit toujours.