Accès aux autres opérations

• Orthopédie

- Prothèse de hanche

- Prothèse du genou

- Méniscectomie

- Ostéotomie tibiale

- Instabilité de rotule

- Ligamentoplastie du croisé antérieur

- Ligamentoplastie du croisé postérieur

• Traumatologie

- Fracture du col fémoral

- Fracture du fémur

- Fracture de rotule

- Fracture de jambe

- Fracture du plateau tibial

- Fracture de cheville

- Rupture tendon d'achille

La ligamentoplastie du ligament croisée postérieur

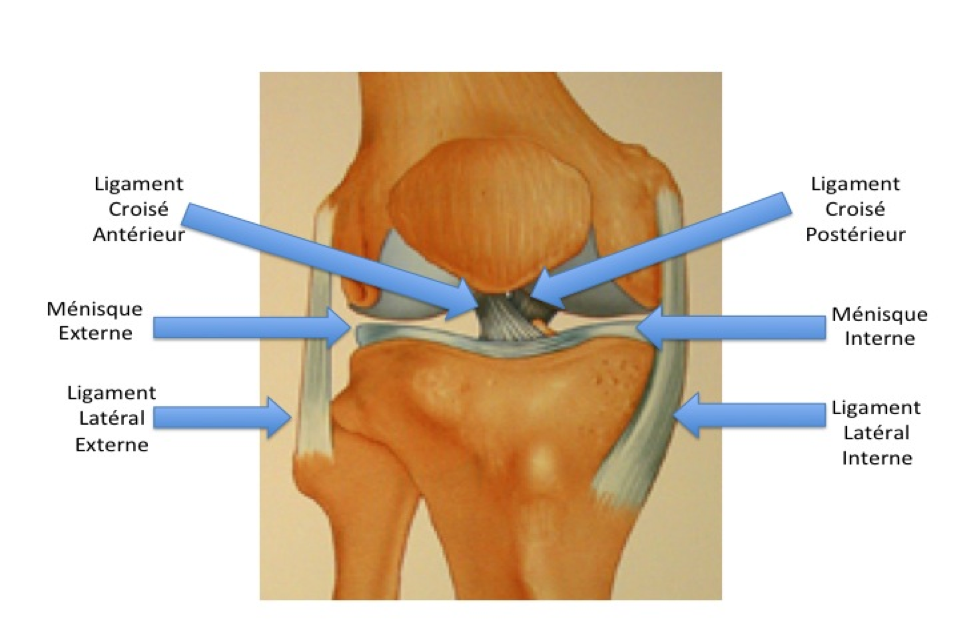

Le genou est composé de 4 ligaments principaux :

• le ligament collatéral interne (LLI) qui empêche le genou de partir à l’intérieur,

• le ligament collatéral externe (LLE) qui empêche le genou de partir à l’extérieur,

• le ligament croisé antérieur (LCA) qui empêche le tibia de partir devant

• le ligament croisé postérieur (LCP) qui empêche le tibia de partir en arrière.

La stabilité du genou est dépendante de l’intégrité de ses ligaments.

Les entorses du genou correspondent à une atteinte plus ou moins grave de chaque ligament.

On parle d’entorse bénigne lorsque un des deux ligaments collatéraux a présenté une élongation, c’est-à-dire un étirement de ses fibres sans rupture.

Les entorses de gravité moyenne correspondent à une rupture d’un des deux ligaments collatéraux. Il existe à ce stade une laxité du genou qui est retrouvée à l’examen clinique.

Les entorses graves correspondent à une rupture d’un des deux ou des deux ligaments croisés plus ou moins associée à une lésion des ligaments collatéraux.

On parle alors de :

-lésion isolée du LCA ou du LCP,

-triade antérointerne lorsqu’il existe une rupture du LCA, une rupture du LLI et du ménisque interne,

-triade antéroexterne lorsqu’il existe une rupture du LCA, une rupture du LLE et du ménisque externe,

-triade postérointerne lorsqu’il existe une rupture du LCP, une rupture du LLI et du ménisque interne,

-triade postéroexterne lorsqu’il existe une rupture du LCP, une rupture du LLE et du ménisque externe,

-pentade lorsqu’il existe une lésion du LCA et du LCP.

La rupture du ligament croisé postérieur

Elles sont beaucoup plus rares que les lésions du LCA.Les mécanismes lésionnels sont :

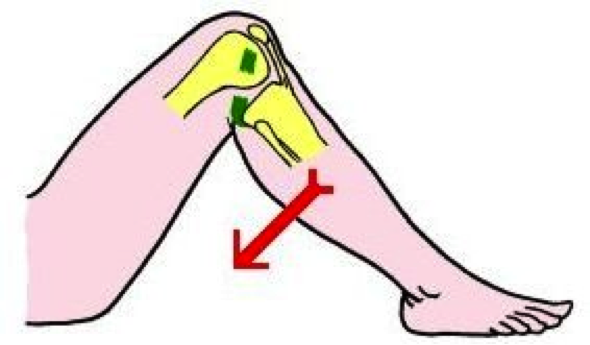

- Le syndrome du tableau de bord : lors d’un accident de voiture le tableau de bord recule violemment sur le genou fléchi provoquant un recul brutal du tibia sur le fémur entraînant une lésion du LCP.

- La chute brutale à genoux sur l’extrémité supérieure du tibia

Recul postérieur (tiroir postérieur) du tibia sous le fémur signant une lésion du LCP

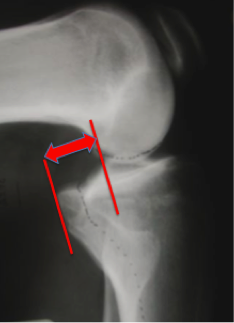

Bilan radiographique

Radiographie de face, de profil strict +/- de ¾ à la recherche d’un arrachement osseux, d’une fracture du plateau tibial.

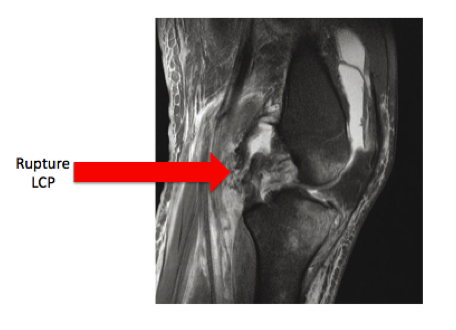

IRM afin de confirmer la lésion et de rechercher une lésion méniscale associée.

Traitement

Traitement orthopédique :Cette lésion est en général bien tolérée lorsqu’elle est isolée d’autant plus que le LCP est mieux vascularisé que le LCA. Il a donc un meilleur potentiel cicatriciel.

Traitement chirurgical :

Lorsque la lésion du LCP s’accompagne d’une lésion des plans périphériques interne et surtout externe, il existe une laxité importante du genou pouvant provoquer une instabilité du genou ou des douleurs antérieures.

Dans ce cas il peut être proposée une ligamentoplastie au patient selon les mêmes principes que pour le LCA.

Le transplant est alors le tendon quadricipital, on prélève alors une baguette osseuse rotulienne, le tiers médian du tendon quadricipital.

Après avoir préparé le transplant le reste de l’intervention s’effectue sous arthroscopie (à l’aide d’une caméra rentrée à l’intérieur du genou). Cette technique permet de mieux voir les lésions du genou, de traiter une lésion méniscale associée, et d’optimiser le placement des tunnels osseux.

Le chirurgien commence par faire le bilan des lésions du genou : il confirme la lésion du LCP, recherche et traite les éventuelles lésions méniscales associées. Ensuite il nettoiera l ‘échancrure à l’aide d’un shaver (couteau robotisé).. Il effectuera les tunnels osseux (un tunnel tibial sous contrôle radiographique et un tunnel fémoral) qui doivent reproduire le site d’insertion de l’ancien LCP. Le transplant est ensuite passé dans les tunnels et fixer dans ces tunnels à l’aide de vis d’interférence ou d’un autre moyen de fixation.

Les suites opératoires

Les suites sont néanmoins plus longue avec une

récupération plus tardive et un résultat parfois

moins satisfaisant.La durée d’hospitalisation est en générale de 5 jours.

L’appui est autorisé à partir du 1er jour postopératoire (si pas de lésion périphérique) sous couvert d’une attelle pendant 45j, puis d’une attelle articulée

A la sortie de la clinique le patient entre en général dans un centre de kinésithérapie. Le travail au départ consistera en une lutte contre l’œdème, suivie d’une récupération de la mobilité et d’un renforcement musculaire du genou (quadriceps +++).

En pratique, le vélo d’appartement et la natation (crawl, pas de brasse) sont débutés 1,5 - 2 mois, la course à pied en terrain plat au 3 mois, les sports de pivot sans contact au 6ème mois et les sports de pivot contact au 9ème mois.

Les risques opératoires

• La phlébite (caillot dans les veines de la jambe) et ses séquelles : Malgré la mise en place systématique d’un traitement anticoagulant, une phlébite peut se constituer. Traitée à temps, la phlébite n’altère en rien les résultats fonctionnels de l’intervention. Elle ne se complique d’une embolie pulmonaire qu’exceptionnellement.

• L’hématome : Le traitement anticoagulant, bien qu’impératif, peut parfois favoriser la formation d’un hématome dans la zone opératoire malgré la mise en place de glace. Il se résorbe souvent spontanément et nécessite rarement un geste opératoire complémentaire d’évacuation.

• La raideur : Une kinésithérapie débutée immédiatement après l’intervention doit éviter ce genre de désagrément.

• L’infection : elle peut survenir précocement mais aussi à distance de l’intervention, les blocs opératoires orthopédiques sont ceux qui ont les mesures d’hygiène les plus draconiennes, pour éviter cela.

• La paralysie d’un nerf : pendant l’intervention, un nerf peut être comprimé, la récupération est le plus souvent obtenue mais peut s’avérer longue.

• Des douleurs résiduelles : malgré le succès de l’intervention, le patient manifeste exceptionnellement des douleurs sans qu’on n’en retrouve d’explication.

• Algodystrophie (réaction anormale à la douleur, entrainant une raideur douloureuse, on en guérit toujours.

• Troubles de cicatrisation

• Plaie artérielle : Complication à éviter absolument d’où un contrôle radiographique per opératoire, elle est gravissime.